Le Sagittaire, canonnière de station 1872 par Bruno Orsel

Marine et Modélisme d'Arsenal :: L'ARSENAL, Architecture Navale traditionnelle :: Navires spécifiques

Page 7 sur 8 •  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Re: Le Sagittaire, canonnière de station 1872 par Bruno Orsel

Re: Le Sagittaire, canonnière de station 1872 par Bruno Orsel

J'ai vu que vous utilisez Rhino aussi, j'espère faire aussi bien

Yoann gui- Messages : 1263

Date d'inscription : 13/07/2021

Re: Le Sagittaire, canonnière de station 1872 par Bruno Orsel

Re: Le Sagittaire, canonnière de station 1872 par Bruno Orsel

_______________________________________________

Francis

Francis Jonet- Modérateur

- Messages : 9495

Date d'inscription : 24/05/2010

Localisation : Moulin-Neuf - Ariège

Re: Le Sagittaire, canonnière de station 1872 par Bruno Orsel

Re: Le Sagittaire, canonnière de station 1872 par Bruno Orsel

Patrick

péji- Messages : 1150

Date d'inscription : 14/06/2010

Localisation : POISSY

Bern, jean-paul.perraudin0079, oktay yaylacıkoral, guyh, Olivers Historic Shipyard, Jean-Paul Rey, Chris.8022 et Giovanni Quaglio aiment ce message

Re: Le Sagittaire, canonnière de station 1872 par Bruno Orsel

Re: Le Sagittaire, canonnière de station 1872 par Bruno Orsel

Bruno Orsel- Messages : 635

Date d'inscription : 31/05/2010

Localisation : IDF

laurent94 et le Spahi aiment ce message

Re: Le Sagittaire, canonnière de station 1872 par Bruno Orsel

Re: Le Sagittaire, canonnière de station 1872 par Bruno Orsel

Pierre

Re: Le Sagittaire, canonnière de station 1872 par Bruno Orsel

Re: Le Sagittaire, canonnière de station 1872 par Bruno Orsel

- les fonds sont garnis en plein jusqu’à la tête des varangues et forme un monobloc,

- j’ai déjà posé 4 rangs de préceintes,

- j’ajouterais vers le milieu une ou deux lisses,

- les hauts recevront les lisses d’appui.

Avec toutes ces liaisons longitudinales l’ensemble ne devrait pas bouger.

Bruno Orsel- Messages : 635

Date d'inscription : 31/05/2010

Localisation : IDF

Re: Le Sagittaire, canonnière de station 1872 par Bruno Orsel

Re: Le Sagittaire, canonnière de station 1872 par Bruno Orsel

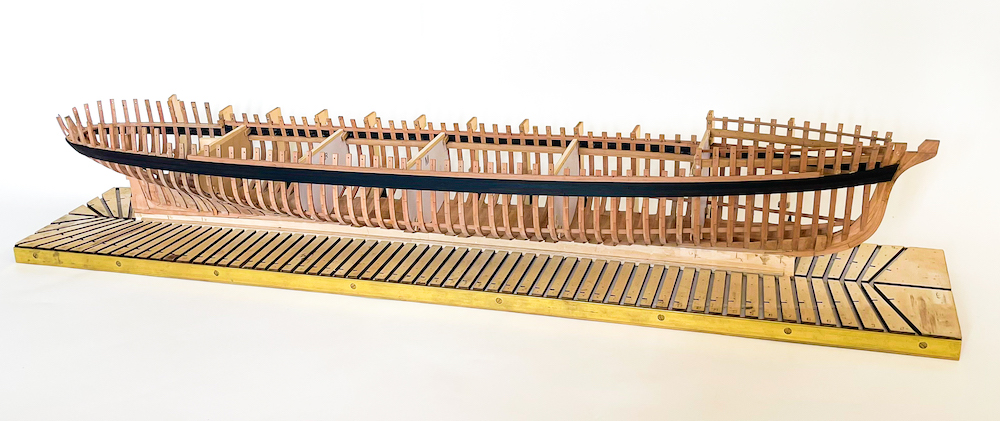

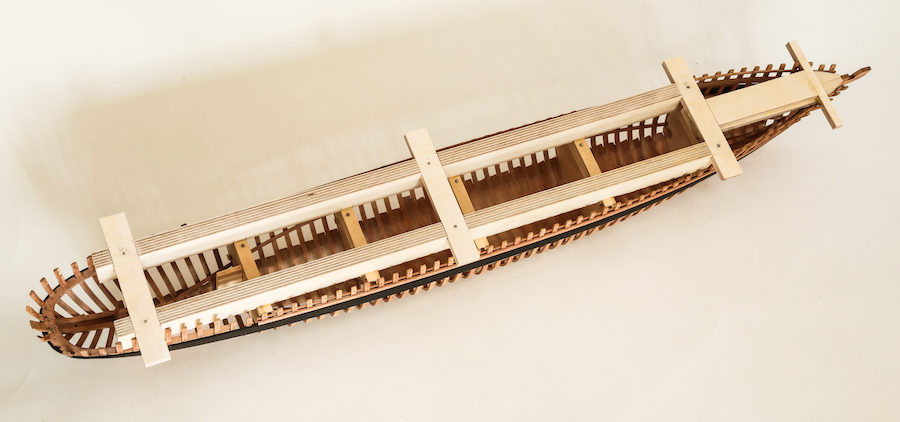

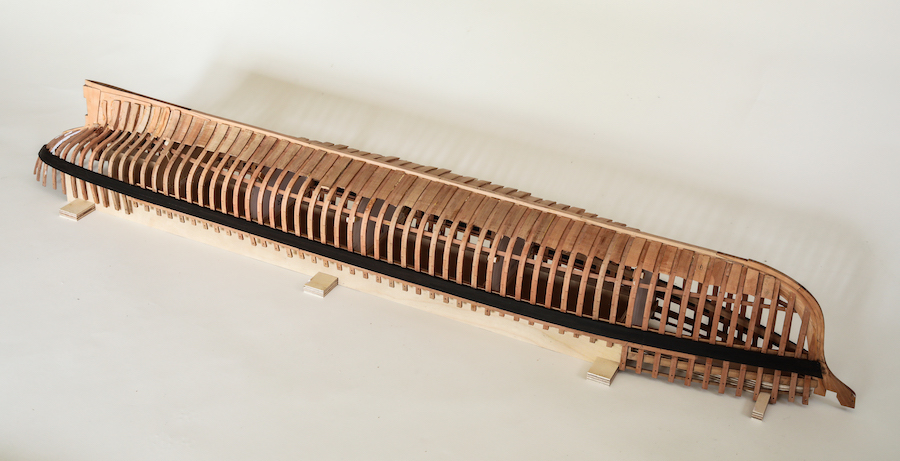

Bien que l’ensemble de la charpente a déjà été solidifié par la pose de plusieurs liaisons longitudinales et 4 rangs de préceintes, cela n’est pas suffisant pour pouvoir continuer le travail sans une consolidation sérieuse de la charpente libérée de son chantier primitif.

J’ai donc conçu pour cela un « chantier de retournement ». Cela consiste à poser par l’intermédiaire de petites traverses visées sur les 5 cloisons transversales et provisoires, deux forts longerons, plus un plus petit dans l’axe offrant ainsi une très bonne assise à la coque retournée. Quatre entretoises débordant les longerons garantissent une bonne stabilité au chantier.

Miracle, la coque fortifiée par cette nouvelle installation est sortie sans difficulté de son chantier et laisse déjà entrevoir toute sa finesse.

La coque retournée sur ses nouvelles assises.

Dernière édition par Bruno Orsel le Mer 25 Oct 2023 - 8:48, édité 1 fois

Bruno Orsel- Messages : 635

Date d'inscription : 31/05/2010

Localisation : IDF

G. Delacroix, Carrick, Nick Moerman, Pierre Blanc, radiau, a.piot, Bern et aiment ce message

Re: Le Sagittaire, canonnière de station 1872 par Bruno Orsel

Re: Le Sagittaire, canonnière de station 1872 par Bruno Orsel

Un vrai plaisir pour les yeux ! Un superbe travail !

Thierry

Re: Le Sagittaire, canonnière de station 1872 par Bruno Orsel

Re: Le Sagittaire, canonnière de station 1872 par Bruno Orsel

Invité- Invité

Re: Le Sagittaire, canonnière de station 1872 par Bruno Orsel

Re: Le Sagittaire, canonnière de station 1872 par Bruno Orsel

Tu devrais nous envoyer quelques dessins que tu as réalisé de la chaudière. Ce serait épatant !

_______________________________________________

Faire des histoires plates avec des propos creux, c'est pas facile, donc c'est de l'art. (JP Borer)

Re: Le Sagittaire, canonnière de station 1872 par Bruno Orsel

Re: Le Sagittaire, canonnière de station 1872 par Bruno Orsel

Calonnois a écrit:bonjour, magnifique réalisation . je viens de redémarrer le modélisme naval par la Toulonnaise plan AAMM que j'ai agrandi au 1/50...je commence doucement avec la découpe de tous les couples en visionnant les construction faites de ce modèle sur le site pour éviter d'éventuelles corrections. Mais j'ai toujours été passionné par la marine mixte période milieu XIX e, en particulier pour un batiment goélette à hélice 1842 puis aviso le Corse dont j'essaie en vain de trouver des plans. Bonne continuation du Sagittaire ..impressionnant..

Vous avez parfaitement raison de vous engager dans la construction de la Toulonnaise, c’est une très belle goélette représentative de la période de la Restauration. Le modèle original, présent dans les collections du Musée de la Marine, à Toulon je pense, est un magnifique exemple.

Le bâtiment, 3 mâts goélette mixte de 1842 devenu le Corse que vous évoquez est le paquebot poste Napoléon. Vous me faites plaisir en parlant de ce navire qui m’a fait longtemps rêver. Fut un temps où je voulais me lancer dans la construction de ce modèle, j’étais parti en quête de sa documentation. Mais avant de vous donner plus de détails, voici en quelques mots sur son histoire.

Ce navire est le premier navire français à avoir été conçu dès le début de sa construction pour une propulsion à hélice. La Marine à cette époque s’intéressait de près à cette nouvelle invention : la propulsion des navires par l’hélice. Le projet fut confié à Augustin Normand célèbre constructeur Havrais qui s’était déjà penché sur la sujet avec Frédéric Sauvage. Mis en chantier en 1841, le Napoléon fut prêt pour ses premiers essais en 1842. Le cahier des charges imposait une vitesse de 10 nœuds, il atteint les 11 nœuds. Ce bâtiment fut commandé par le Ministère des Finances à Augustin Normand et pour le compte de l’Administration des Postes pour assurer la liaison commerçiale Marseille - Ajaccio. Dans la réalité, la Marine avait l’œil dessus et suivait de près la construction de ce prototype. En 1850 il fut débaptisé pour recevoir le nom de Corse. En effet en 1848 face au succès de cette nouvelle technologie et de son avenir prometteur, Dupuy de Lôme mit en chantier le premier vaisseau rapide prévu en « mixte ». Commencé sous le nom de « Prince de Joinville », en 1850, lors de sa mise à l’eau, il prend le nom de Napoléon. (pensez Napoléon III). Le Corse intégrera la Marine et continuera sa carrière comme aviso à vapeur. Il sera démoli en 1902.

Pas de construction sérieuse sans documentation solide. C’est en 1993 que j’ai commencé à m’intéresser à ce navire avec le projet de construire un modèle. Certes à cette époque j’avais encore peu d’expérience dans le domaine de la recherche historique, mais je fis rapidement le constat que ce rêve s’évaporait par manque de documentation sérieuse.

Au SHD de Vincennes il n’y a rien sur le Napoléon, mais un dossier sur le Corse qui de mémoire, cela fait maintenant 30 ans, ne devait pas contenir d’éléments suffisamment consistants pour se lancer dans un tel projet.

En revanche je suis allé à Cherbourg, car c’est dans ce port que le paquebot fut transformé en aviso. Là encore rien de très consistant, mais quelques plans comme le plan des formes d’origine signé Augustin Normand en 1841, ceux de sa transformation en aviso le Corse, plan projet des aménagements, plan des emménagements après exécution, plan de voilure.

Pour être plus précis, je dois retrouver mon dossier sur le sujet et je reviens vers vous avec plus de compléments.

Pour répondre à Hervé Sasso, effectivement j’ai commencé à dessiner la chaudière du Sagittaire, mais je reviendrai plus en détail sur ce vaste sujet un peu plus tard. Voir extrait du dessin 3D joint

Bruno Orsel- Messages : 635

Date d'inscription : 31/05/2010

Localisation : IDF

nostromo, laurent94, péji, athanor, j.rob, le Spahi, HB 17 et Francis95 aiment ce message

Re: Le Sagittaire, canonnière de station 1872 par Bruno Orsel

Re: Le Sagittaire, canonnière de station 1872 par Bruno Orsel

Petit rappel : un seul côté sera bordé, l’autre restera ouvert permettant de découvrir les emménagements intérieurs.

J’ai fait le choix de l’ébène, bois noir par excellence, car cette teinte correspond à la couleur réglementaire de l’époque pour les bâtiments de la marine nationale. J’aurais pu aussi choisir le blanc, couleur de la livrée des navires envoyés dans les pays chauds. Le Sagittaire ayant fait partie de l’escadre d’Extrême-Orient, il eut été légitime que je fasse ce choix, mais dans ce cas quelle essence de bois choisir ? Pour le moment, cette masse noire est un peu sombre, mais les œuvres vives seront doublées de cuivre rouge. Avec la présence du buis pour le pont, je pense que cet ensemble sera harmonieux.

Le devis de construction nous renseigne avec précision sur la nature du bordé extérieur et son échantillonnage. Deux couches posées en diagonale + une couche longitudinale, le tout en teck. Je ne vais pas donner ici tout le détail décrit sur le sujet, ce qui serait fastidieux. Sur le modèle, j’ai respecté cet échantillonnage autant que faire se peut.

Le bordage coté tribord étant représenté en plein, très honnêtement, je n’ai pas réalisé les 2 couches de bordage croisé que le travail fini rendrait invisible. J’ai donc posé le bordé de point et les préceintes directement sur les couples, en prenant en considération les deux épaisseurs du bordage croisé occulté . Ce bordage croisé ne sera pas pour autant ignoré. Il sera représenté sur le côté bâbord, car je pense qu’une technique de bordage aussi particulière ne peut pas être occultée. Nous en reparlerons dans un prochain message.

Les lignes des navires de ce type et de cette époque sont très effilées. La variation du développement des couples est donc moins forte sur ces bâtiments que celle des navires du 18e siècle aux formes plus renflées. La largeur des virures du bordé de point varie donc dans de plus faibles proportions ce qui permet de border toute la coque avec un seul écart vers l’étambot pour absorber la différence de développement des couples proches de celui-ci.

Pour opérer le façonnage des virures, j’ai utilisé une méthode que j’ai mise au point il y a plusieurs années et pratiquée sur mes précédentes réalisations, Topaze et Louise : la découpe des virures, en forme de fuseau, avec une scie circulaire censée couper « droit ». Voir les articles que j’ai publiés dans la revue MRB n° 421 et 424 (années 1998 et 1999).

Sans ici réécrire cette description, voici dans les grandes lignes le principe. Nous savons que la largeur d’une virure, constituée d’un alignement de plusieurs éléments de bordage allant de l’étrave à l’étambot, diffère selon les variations du développement de chaque couple en relation avec le nombre de virures nécessaire et défini sur le maître-couple. Nous connaissons tous ce principe de base que nous pratiquons pour border nos modèles.

Ce travail de relevé réalisé nous permet d’obtenir la largeur de la virure au niveau de chaque couple. Pour le Sagittaire, la coque étant très effilée, j’ai fait ce travail de division sur seulement un couple sur trois. Traduit sur le papier, sur deux axes en respectant l’espacement des couples et les largeurs définies à chaque couple, par rapport à une ligne droite, et en réunissant ces points, nous obtenons le tracé d’une ligne courbe dessinant une sorte de fuseau très allongé. La virure est ainsi matérialisée.

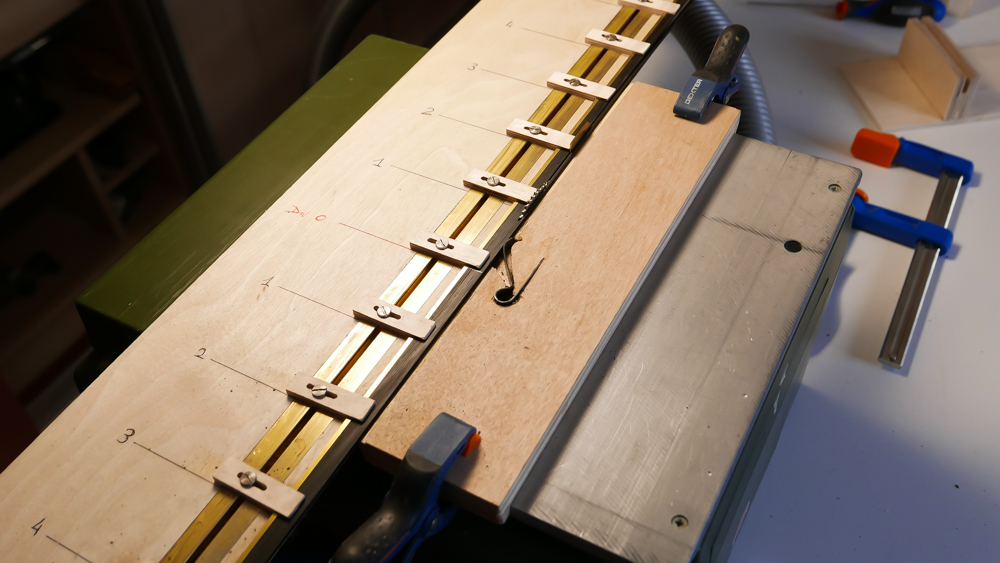

Transposé sur l’appareil que j’ai mis au point, la ligne droite ou point zéro, est matérialisée par le trait de la lame de scie, et les largeurs de la virure par le réglage latéral des petites butées dont l’éloignement par rapport au point zéro est correctement positionné.

Description de l’appareil :

- Une scie circulaire, en l’occurrence pour mon sujet, la scie Proxxon ancien modèle.

- Une planche, ou plateau coulissant dont la longueur correspond à la mesure de la plus longue des virures, soit 1,0 m pour le Sagittaire. Au-dessous de ce plateau, un petit tasseau formant coulisse qui viendra se placer dans la rainure du guide d’onglet du plateau de la scie circulaire.

- Sur le plateau, une rainure (1 profil U et 2 plats de laiton) pour le positionnement des butées réglables.

- Un jeu de 23 butées, nombre nécessaire pour mon projet.

- 1 profil carré de 1x1 mm en laiton servant au blocage intermédiaire entre 2 butées. Ceci afin d'éviter des ondulations du trait de coupe exercées par la pression du ressort entre deux butées.

- À droite de la lame de scie, un bloc que j’ai nommé « bloc de pression » dont l’objet est, par l’intermédiaire d’un ressort récupéré sur une vieille serrure, de forcer la baguette de bois, future virure, à venir se plaquer sur le fond des butées.

- Pour ajuster avec précision la largeur de la virure à un point donné, un pied à coulisse et son support.

Je joins ci-après quelques croquis explicatifs et photos qui parleront d’eux-mêmes.

La pratique :

- Premier travail : Pour chacun des couples, inscrire sur une feuille de papier le travail de division afin de déterminer la largeur des virures au niveau de chaque couple.

- Mettre en place toutes les butées dans la rainure en laiton.

- Régler l’espace entre la lame de la scie, le trait de coupe et la butée. Cette opération définira la largeur de la virure à chaque couple. Pour cela on règle le pied à coulisse à la bonne cote et on le bloque (ici sur la photo, 5,13 mm). On place le pied à coulisse sur son support, avec l’un des 2 becs, en appui sur la lame de scie. La butée est libre, puis avec une pression on l’appuie sur l’autre bec du pied à coulisse, réglé à la bonne cote. Lorsque tout le jeu est absorbé, on garde cette pression et avec un tournevis on bloque la butée en serrant la vis. L’espace entre la lame de scie et la butée est ainsi verrouillé à la bonne cote.

- On répète ainsi la même opération pour chaque butée.

- Le travail fini, on viendra glisser la baguette de bois sous le petit décrochement de chaque butée. Le décrochement correspondant à l’épaisseur de la virure.

- Le plateau ainsi prêt avec toutes les butées en place et parfaitement réglées, la baguette de bois calée sous les butées, on engage cet ensemble dans la rainure de la table de la scie, on lance la machine, et on pousse. Quelques millimètres avant l'attaque de la lame de scie sur le bois, le ressort exerce une poussée latérale pour que la baguette soit bien calée sur le fond de la butée pour respecter la cote de largeur de la virure.

Cette méthode est très précise, de l’ordre de 5/100 de mm. Mais ne nous y trompons pas, un excès de confiance conduirait à de mauvaises surprises. Un écart de cote toujours au même endroit se cumule et finit par donner un mauvais résultat. Le collage de deux virures successives n’est pas toujours régulièrement jointif. Ces petites imperfections mineures lorsqu’elles sont prises individuellement n’ont pas de conséquence majeure, c’est leur multiplicité qui présente un risque. Après avoir posé quelques virures, il faut impérativement vérifier, à l’œil dans un premier temps, et apporter les corrections si nécessaire.

L’avantage de la méthode, une fois l’appareil réglé, est la rapidité d’exécution des virures et la précision obtenue. Les virures seront ensuite recoupées en longueurs réalistes des arbres dont est issu le bois disponible sur le chantier et posées avec les décalages des joints réglementaires et logiques entre les rangs.

Cette opération vous offre la possibilité de façonner des virures dont le profil est en courbe avec une lame de scie circulaire dont le trait de coupe est droit.

Bruno Orsel- Messages : 635

Date d'inscription : 31/05/2010

Localisation : IDF

G. Delacroix, hrv1, Nick Moerman, radiau, a.piot, Bern, bicdan et aiment ce message

Re: Le Sagittaire, canonnière de station 1872 par Bruno Orsel

Re: Le Sagittaire, canonnière de station 1872 par Bruno Orsel

_______________________________________________

Faire des histoires plates avec des propos creux, c'est pas facile, donc c'est de l'art. (JP Borer)

Re: Le Sagittaire, canonnière de station 1872 par Bruno Orsel

Re: Le Sagittaire, canonnière de station 1872 par Bruno Orsel

J'avais apprécié cette méthode de coupe des virures que tu m'avais transmise il y a un certain temps.

Hâte de voir la suite de ta réalisation ...

Patrick

péji- Messages : 1150

Date d'inscription : 14/06/2010

Localisation : POISSY

Re: Le Sagittaire, canonnière de station 1872 par Bruno Orsel

Re: Le Sagittaire, canonnière de station 1872 par Bruno Orsel

À ce stade, point de papier abrasif, mais des racloirs bien affûtés et seulement des racloirs. C’est la meilleure façon d’enlever la colle et d’égaliser les petites imperfections.

J’utilise pour cela un jeu de ces outils aux formes variées pour bien s’adapter aux différentes courbures de la coque. Ce travail fini, nous pourrons seulement envisager un ponçage à l’abrasif de plus en plus fin.

Bruno Orsel- Messages : 635

Date d'inscription : 31/05/2010

Localisation : IDF

G. Delacroix, hrv1, Pierre Blanc, radiau, a.piot, Bern, nostromo et aiment ce message

Re: Le Sagittaire, canonnière de station 1872 par Bruno Orsel

Re: Le Sagittaire, canonnière de station 1872 par Bruno Orsel

Racloirs de chez Gaignard-Milon , naturellement !!!

Bien à toi.

J-Pascal

jean pascal ducret- Messages : 225

Date d'inscription : 28/09/2020

Localisation : région parisienne et quercy

Re: Le Sagittaire, canonnière de station 1872 par Bruno Orsel

Re: Le Sagittaire, canonnière de station 1872 par Bruno Orsel

Excellents moments de voir sa carcasse pleine d'arêtes prendre doucement sa forme finale élégante et racée.

J.Guydal- Messages : 1111

Date d'inscription : 06/04/2018

Localisation : Brest

Re: Le Sagittaire, canonnière de station 1872 par Bruno Orsel

Re: Le Sagittaire, canonnière de station 1872 par Bruno Orsel

Pourquoi avoir construit le bordage en ébène s'il doit être caché ?

Quoi qu'il en soit, bravo.

Re: Le Sagittaire, canonnière de station 1872 par Bruno Orsel

Re: Le Sagittaire, canonnière de station 1872 par Bruno Orsel

Effectivement, j’aurais pu, pour les parties cachées, réaliser le bordage en poirier. C’est ce que j’avais fait pour la Topaze. Pour le Sagittaire, j’ai hésité. J’ai fait ce choix pour l’homogénéité du travail, aussi parce que j’avais la quantité de bois suffisante. J’aurais pu faire différemment.

La face intérieure du bordage sera effectivement masquée par les emménagements que je réaliserai. On la verra peut-être ponctuellement, mais pour répondre précisément qu’il faudrait que je me replonge dans la lecture du devis de construction.

Merci à vous pour vos messages de sympathie et encourageants.

Bruno Orsel- Messages : 635

Date d'inscription : 31/05/2010

Localisation : IDF

G. Delacroix, Pierre Blanc, radiau, a.piot, Bern, nostromo, Patrick GIROD et aiment ce message

Re: Le Sagittaire, canonnière de station 1872 par Bruno Orsel

Re: Le Sagittaire, canonnière de station 1872 par Bruno Orsel

Cela doit être du plus bel effet en vrai !

Yoann gui- Messages : 1263

Date d'inscription : 13/07/2021

Localisation : Metz

Re: Le Sagittaire, canonnière de station 1872 par Bruno Orsel

Re: Le Sagittaire, canonnière de station 1872 par Bruno Orsel

_______________________________________________

Francis

Francis Jonet- Modérateur

- Messages : 9495

Date d'inscription : 24/05/2010

Localisation : Moulin-Neuf - Ariège

Re: Le Sagittaire, canonnière de station 1872 par Bruno Orsel

Re: Le Sagittaire, canonnière de station 1872 par Bruno Orsel

Ce n'est pas de la sciure, mais des copeaux issus de l'opération "racloir". La quantité n'est pas énorme, car sous l'action du racloir ils frisent et prennent ainsi du volume. Au pied à coulisse, j’ai mesuré leur épaisseur est de 0,03 mm.Francis Jonet a écrit:Très beau travail Bruno... à en crever de jalousie ! Je suis surpris par la quantité de sciure déposée sur le plan de travail et je me demande quelle épaisseur d'ébène tu as grattée. As-tu prévu une surépaisseur de bois ?

Bien sur j'ai prévu du "gras" de l'ordre de quelques 10/e de mm.

Bruno Orsel- Messages : 635

Date d'inscription : 31/05/2010

Localisation : IDF

Bern, bicdan, sneel3, laurent94, jean-paul.perraudin0079, péji, Francis Graviou et aiment ce message

Re: Le Sagittaire, canonnière de station 1872 par Bruno Orsel

Re: Le Sagittaire, canonnière de station 1872 par Bruno Orsel

Encore une belle évolution de ton modèle !

Ca commence à prendre tournure ...

C'est toujours un plaisir de suivre ce qui à n'en pas douter, sera une très belle réalisation !

Hâte de découvrir la suite ...

Cordialement.

Patrick

péji- Messages : 1150

Date d'inscription : 14/06/2010

Localisation : POISSY

Page 7 sur 8 •  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Marine et Modélisme d'Arsenal :: L'ARSENAL, Architecture Navale traditionnelle :: Navires spécifiques

|

|

|